Category: عطائيات

الحِكمة: 13

تقريب المعاني: الحياة بغير إيمان قصة بلا معنى، وصورة بغير روح، حكاية مملوءة بالمآسي، وسرد يثقل الأقدام والنواصي.

الحِكمة: 12

الحِكمة: 11

الحِكمة :10

الحِكمة :9

الحكمة: 8

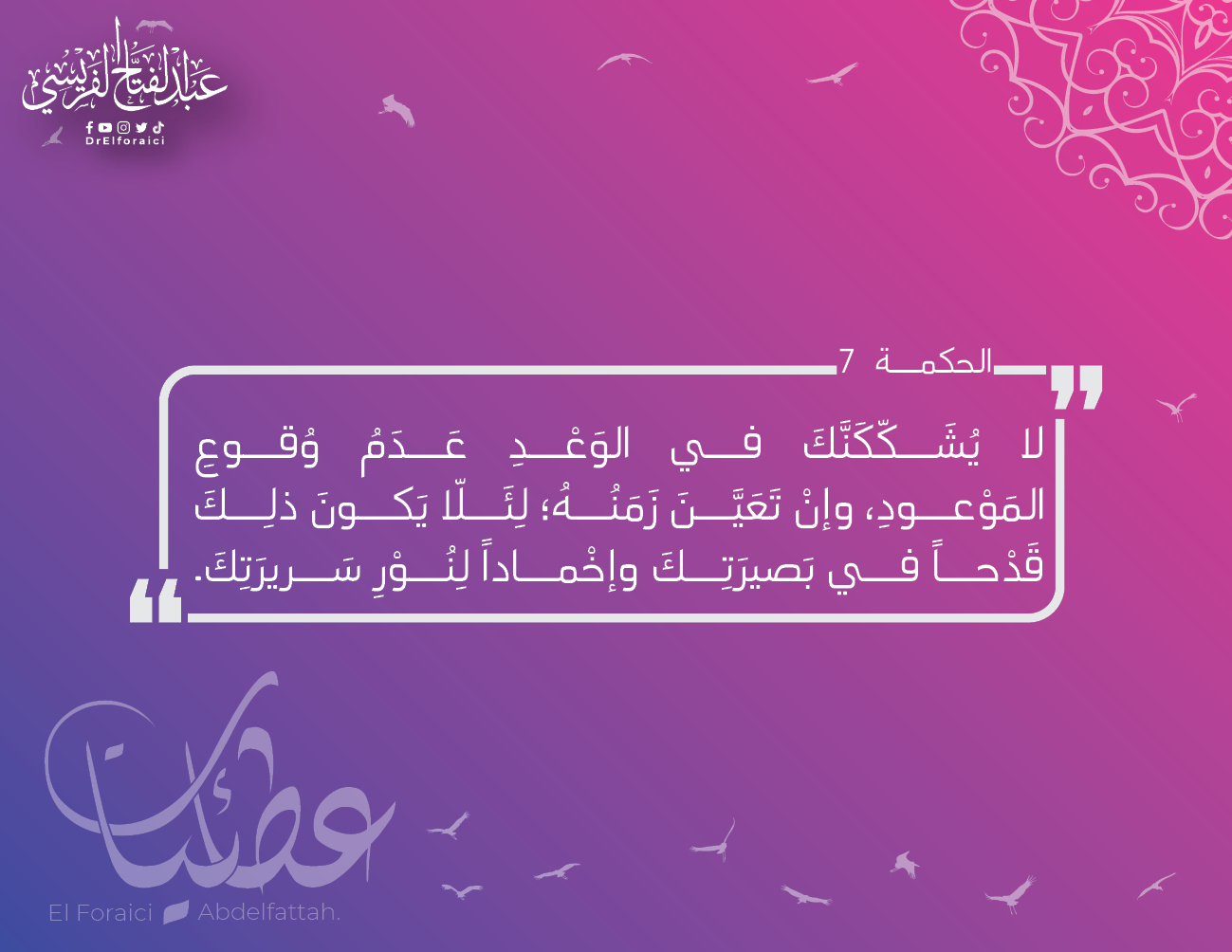

الحكمة: 7

تقريب المعاني:

الموعد من الله صادق ووعده تعالى حق، فلا ينبغي أن يشك العبد ويتردد في وعد سيده ومولاه، وليطمئن إلى وعده، ويعلم يقينا أنه واقع ليس له مانع، قال الله جل ذكره: ﴿ألا إن نصر الله قريب﴾ وما أحسن من قال في هذا المعنى:

فلا تشك فـي الـموعودِ إنّ له ○○ وقتا متى حانَ جاءَ بالفتحِ والفرجِ

لا تخمدنّ لنـورِ الـسّرِّ واعْـزِلْه ○○ منْ همكَ أو شكك المقـرون بالحرجِ

کمْ ما تضيق أمر العُسرِ كانَ له ○○ مِن الفرجِ مخرجٌ والضيقُ منْفرجِ

فاللهُمَّ اقسم لنا من الإيمان بوعدك واليقين بموعودك ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

◇An. If what was promised does not occur, even though the time for its occurrence had been fixed,

then that must not make you doubt the promise.

Otherwise your intellect will be obscured and the light of your innermost heart extinguished.

◇ Fr. Que ne te fasse pas douter de la promesse divine le fait qu’elle ne s’accomplit pas, même si le terme en est arrivé, afin que ce doute ne soit pas la causè d’une brèche dans ta clairvoyance et d’une extinction de la Lumière sise dans le repli secret de ton cœur.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حِكم ابن عطاء الله: تعريف وتنويه

الحكمة في المنظور الإسلامي

قد قال تعالى: “يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ” البقرة 269، قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال جمهور المفسرين: الحكمة فهم القرآن والفقه به، وقيل هي النبوة، وقيل الخشية، إلى غير ذلك من الأقوال، ولا تعارض بين ذلك كله، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك ، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره ، فهما خاشيا لله : فقيها عالما، وكانت النبوة من أقسامه؛ لأن الأنبياء مسددون مفهمون، وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة، ومعنى الآية: إن الله يؤتي الصواب في القول والفعل لمن يشاء، ومن أحب من خلقه، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا، وقد ورد في القرآن الكريم، أن الحكمة عطية ربانية ومحة إلهية، يوتيها الله لمن شاء من عباده، من الأنبياء والصالحين.

والحكمة في اللغة: اللجام الذي يوضع في فم الفرس، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يمنعه الفرس من الجماح والجري الشَّديد، ويذلِّل الدَّابَّة لراكبها[1]، ومن هذا المعنى اشتقت كلمة “الحِكْمَة”، وهي تعني معرفة حقائق الأمور، فتمنع صاحبها من الوقوع في الخطإ والباطل، قال أبو إسماعيل الهروي: (الحِكْمَة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه[2]، وقال الإمام النَّووي: (الحِكْمَة، عبارة عن العلم المتَّصف بالأحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النَّفس، وتحقيق الحقِّ، والعمل به، والصدِّ عن اتِّباع الهوى والباطل، والحَكِيم من له ذلك)[3] ، كما تطلق “الحكمة” كذلك على لون من التعبير هو خلاصة نظر عميق إلى الأشياء إلى الحياة، وما يضطرب فيها من أفكار، تصدر عن ذوي التجارب الغنية، والعقول الراجحة والأفكار النيرة، وقائلها يوصف حكيما، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الشمولية والتحليل الدقيق، ثم يصدر في شأنها حكما ينتشر لفظه على ألسنة الناس، ويبقى مذكورا يعلق بالأذهان والنفوس، يجدون فيه الهداية والتوجيه إلى ما يعينهم وينفعهم في الحال والمآل.

وتمتاز “الحكمة” اللفظية بالإيجاز وسبك الصياغة، وقوة التعبير، ويلزم منها في الأصل أن تكونَ صحيح المنحى، وهذا هو الفرق بينها وبين المثل، فالمثل قد يَشتهر ويكون معناه غير مسلم به، بخلاف الحكمة، فإنها وليدةُ فكر ناضج، وعقل متميز، يضع الكلمة في موضعها، والعبارة في سياقها، ومن أمثلة الحكم قوله:”إنك لا تجني من الشوك العنب”، وقولهم: “إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا”، وقولهم: “مصائب قوم عند قوم فوائد”، وفي الدارج المغربي قولهم: “كون سبع وكلني” ، وقولهم: “اللي بغا الزين يصبر على ثقيب الوذنين”.

الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية:

• الحكمة في القرآن الكريم:

وردت كلمة “الحكمة” معرفة بـ“أل“ أو نكرة في القرآن الكريم 20 مرة؛ أولها قوله تعالى: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [سورة البقرة: 129]، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ) [سورة البقرة: 269]، وآخرها قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [سورة الجمعة: 2].

وجاءت “الحكمة” مقترنة بكلمة “كتاب” في 10 مواضع في آيات شتّى؛ منها قوله سبحانه: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) [النساء: 54]، ونصيب محمد ﷺ من تلك الآيات العشرين هو في 6 مرات، ولا غرو في ذلك؛ لأن هذا ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام أن يرزقهم نبياً يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم، وعن معنى الحكمة في القرآن الكريم يقول ابن عاشور: “فالحكمة هي المعرفة المحكمة، أي الصائبة المجردة عن الخطأ، فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تهذيبهم. ولذلك، عرّفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في العلل والأسباب، وهي اسمٌ جامعٌ لكل كلامٍ أو علمٍ يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحاً مستمراً لا يتغير”.

• الحكمة في السنة النبوية:

قد وردت كلمة ”حكمة“ في الحديث النبوي، ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسُلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)”[4]، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: “ضمّني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال: (اللَّهُمَّ عَلِّمْه الحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ)”[5]، وكذلك روي عن أُبي بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله قال: (إن من الشعر حكمة)”[6]، قال ابن حجر العسقلاني: “قوله: (إن من الشعر حكمة) قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل: أصل الحكمة المنع، فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه”[7].

فهذه جملة الأحاديث الصحيحة التي وقفت عليها وهناك أحاديث غيرها ترد على ألسنة الناس لكنها ضعيفة، وأشهرها ما روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها)، قال الترمذي، وهذا حَدِيثٌ وإن كان ضعيفا عند المحدثين، وفي سنده مقال، فإن معناه صحيح، وتقويه الأحاديث الصحيحة السابقة، وتشهد له نصوص الإسلام وروحه ومقاصده، وذلك أن المؤمن لا يزال طالبا للحق حريصا عليه، فكل من قال بالصواب أو تكلم بالحق قبلنا قوله وإن كان خصما أو عدوا، وقد قال تعالى:{ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا} المائدة:8، والعاقل يأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت وعلى أي لسان ظهرت.

وفي الختام نقول إن حاجتنا اليوم ماسة لإحياء معالم علم التربية على التصوف النافع، والسلوك الصالح، المبني على الدليل، والمؤسس على الوسطية والاعتدال، مرتكزا ومجالا، وعلى عقيدة السلف الواضحة الناصعة.

وإن حاجة المشتغلين بفقه الفروع اليوم محتمة للانفتاح على مبادئ التربية والسلوك والمعارف الصوفية السنية النقية، فذلك أدعى أن يكون لقولهم أثر، ولجهدهم نفع، كما أن المشتغلين بالتصوف والمعارف الروحية مطالبون اليوم أيضا بمد جسور الحوار والانفتاح على الفقه والعلم الشرعي، فهما وتنزيلا، ليكون السير على بصيرة، والتربية على علم، ولا تعارض بين المنهجين، إلا في أذهان المتعصبين أشباه العلماء في الفريقين، فالحق لا يضاد الحق، بل يشهد له، كما جاء عن ابن رشد.

روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق »، ويقول أبي القاسم الجنيد رحمه الله: “طريقتنا هذه مربوطة بالكتاب والسنة”، وقال أيضا: ”الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام“ وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة».

ــــــــــ هوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص1415، لسان العرب لابن منظور 12/143، مختار الصحاح للرازي: ص 62 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 1/119، المصباح المنير للفيومي: 1/145، تاج العروس للزبيدي: 8/253، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/288،

2. منازل السائرين للهروي: 78

3. شرح النووي على مسلم:2/33

4. رواه البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم الحديث: 73

5. رواه ابن ماجة، باب فضل ابن عباس، رقم: 166.

6. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، دار الريان للتراث، سنة النشر: 1407ه-1986م، ح:1، ص: 554.

7. المصدر نفسه، ص: 556.